HOME> 作品レシピTop> バック、ポーチ、袋物> 紐通し部分を別布で作る巾着(両側しぼり)

紐通し部分を別布で作る巾着(両側しぼり)

| 裁断する生地の大きさ (縫い代1cm含む) | たて(cm) | よこ (cm) | サンプルできあがり |

|---|---|---|---|

| 表側生地(1枚) 内側生地(1枚) | (A×2)-1.6 | (B+2) | 縦38.4cm × 横19cm |

| 袋口生地(2枚) | 5.6 | (B+2) | 縦5.6cm × 横19cm |

難易度: ★★★☆☆

巾着もいろいろなタイプがありますが、袋口の紐通し部分を独立させた構造のきんちゃくです。

簡単に言えば、本体部分の袋である表側生地と内側生地と袋口生地の3種類で作ります。

数値上では縫い代は1cmに設定していますが、実際に作ってみると、できあがりは少し小さくなります。縫い代を0.8cmぐらいの感覚で作るといいかもしれません。

このタイプは大きさを変えれば、バネ口金を入れて、バネポーチを作ることもできます。

スポンサードリンク

ご訪問ありがとうございます

- 作り方

-

- できあがり、縦20cm×横17cmの巾着を作りたいと思います。表側生地・内側生地は、縦38.4cm×横19cmを各1枚、袋口生地は、縦5.6cm×横19cmを2枚用意します。

- 袋口生地は両端をうら側へ1.3cm折ります。できあがりの横幅よりも6mmほど小さくしています。そして、端にミシンをかけます(黄線)。写真はミシンがけせずに、アイロン両面接着テープを使用して省略しました。もう一枚も同様に。

- 今度は半分に折り、「外おもて」にします。もう一枚も同様に。

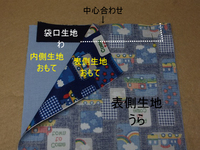

- 「中おもて」にした内側生地と表側生地の間に、袋口生地をはさみます。このとき、袋口生地の布端が外側にして(つまり、「わ」が内側です)、中央にくるようにマチ針でとめます。

- 反対側も同じようにして、表側生地と内側生地の間に、中央合わせで袋口生地を挟みます。(黄線2ヶ所)

- 縫い代1cmで縫います。(白線)

- 袋口部分を中央にもってきて、表側生地、内側生地と合わせます。このとき、縫い代は表側生地の方へ、袋口生地は内側生地の方へ倒れているようにアイロンがけします。

- 生地の境い目をぴったり合わせます。また、袋口部分の位置も合っているとできあがりがきれいです。

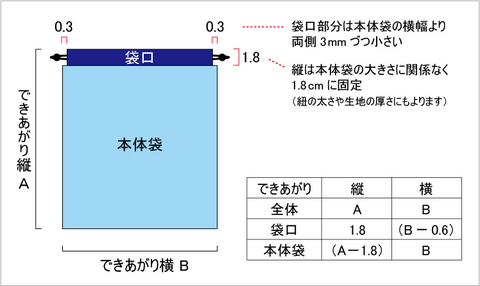

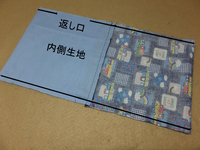

- 内側生地の方に返し口を設けて、縫い代1cmで縫います(黒線)。ただし、袋口から3mmほど開けたところがいいので、現物を確認して、袋口より3mm外側にラインを引いておくといいと思います。

また、前工程の部分の位置をずらさないように、中央(生地の境い目)から表側生地へ、中央(生地の境い目)から内側生地へ、と数回に分けて縫っています。

- 縫い代をアイロンをかけ、縫い代を割ります。

- 「おもて」に返します。おもてにするときに、縫い代が割れた状態で、重なり合うのがベストです。縫い代分の厚みが同じになります。

- 袋口をアイロンできれいに整えます。端はこのように、本体袋の幅より3mmほど小さくなります。

- ぐるりと一周、端ミシンをかけます。袋口のせまい場合は、表側生地を内側にしてミシンがけしています。幅と深さに余裕があれば、筒もの縫いで表側からミシンがけしてもいいと思います。

- 返し口を閉じ、「おもて」に返して、紐を通して、完成です。

- できあがり、縦20cm×横17cmの巾着を作りたいと思います。表側生地・内側生地は、縦38.4cm×横19cmを各1枚、袋口生地は、縦5.6cm×横19cmを2枚用意します。

- メモ&補足

-

生地は薄めの生地で作るといいです。縫い代の重なりで一番厚いところは、生地8枚厚です。

紐通し部分はできあがりで、約1.8cmで、5mmの太さのアクリル紐を両側しぼりで使う設定ですが、袋口生地が厚い場合や、太い紐を使う場合は、もう少し大きく設定しておくといいと思います。

ここがせまかったり、生地が硬かったりすると巾着をしぼりづらくなります。 - 関連データ

ブログランキング : 素敵なハンドメイドブログがいっぱい!参考になりましたら応援してください。

カテゴリ : バック、ポーチ、袋物

- コメントする

-