手芸関連リンク&レポート

ポケットモンスター「サトシ」の帽子

ハロウィン前、台風の悪天候で、週末は家に閉じこもり。

今年はハロウィンイベントはないけれど、

子供のために工作タイム。

サトシの帽子を作りました。

こちらは、雪印メグミルクの帽子の作り方を参考にしました。

牛乳パックの幅(7cm)の8個分で頭部分が作れるのですが、

頭周りが56cmになりますが、

つば部分を内側から貼ったりすると、もう少し小さくなると思います。

ダイソーのヘッドマネキン(頭周り54cm)にかぶせてます。(色紙で装飾)

雪印の帽子、これ、子供にはちょうどいい大きさなのかもしれませんが、

うちの子は頭が大きく入らないので、後ろ部分のところだけを幅9cmにして、

頭周り58cmにして作りました。(フェルトで装飾)

以下、作成して感じたことです。

>>> まだまだ続きます >>> 続きを読む

ランキングに参加しています。

>>> 今日作ったものランキング <<<

連発ゴム銃「FAF10」を作ってみました

夏休みの工作にフォレスト工房さんのセミオート連発ゴム銃「FAF10」を作ってみました。

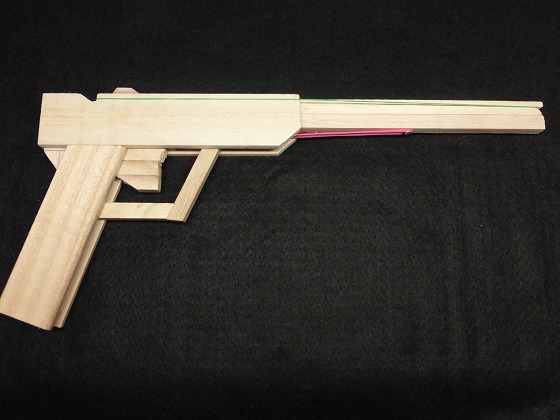

まずは、完成品から。

とりあえずの試作、というか、

素人が作っても、ちゃんと作れて撃てるかの実験ですので、雑さが目立ちますが、

フォレスト工房さんの動画のように、カチっと音をさせて輪ゴムをセットでき、5連発できました。

子供も楽しんで遊んでいます。

1発目のセットは回転翼の小ささと輪ゴムの弾力で、弾き飛ばされてしまうこともありますが、

次男クン(もうすぐ5歳)も輪ゴムセットも慣れてできるようになりました。

トリガーガードはつけなくても大丈夫ですが、次男いわく、このガードがかっこいい!とのことです。

そして、材料は家にあるものでどうにかさせました。

やった~0円工作!

・ かまぼこの板(10mm厚と7mm厚の2種類)

・ お中元のお菓子の木箱(5mm厚)、この時期ならそうめんの木箱でも。

・ やきとりの串(3mmΦ)

・ 額縁についていた不要なヒートン(指定より少し大きめ2個)

・ 木ネジは省略

子供にやらせるには、木材のカットが大変なので、

木材のカットが少なくて済む、指定の幅と厚の板を買ったほうが手軽だと思います。

また、かまぼこの板は結構硬くて、のこぎりだと時間がかかります。

図工室の「糸のこ」を使いたかったです。

道具類は揃っていましたので、手間をかければ、上記材料で作れました。

フォレスト工房さん(ゴム銃協会の支部です)のページはとてもわかりやすく書かれています。

作成してみて、回転翼の平行四辺形のしくみがわかって、構造が納得できました。

今回、回転翼をスムーズに作動させる、サイズの微調整も多少必要でした。

回転翼の穴を真ん中に開けているつもりなのですが、微妙にずれていて、

少し引っかかったりして回転しづらい方をやすりで短くしました。

なお、フレームは木ネジをつかって固定しますが、ここは木工用ボンドにしました。

(サイトには、フレームは木工ボンドで貼ってはいけません。とあります)

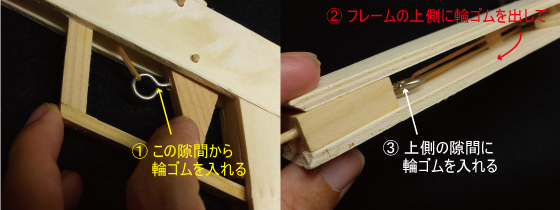

ここは、もう片方のフレームを木工用ボンドで貼る前に、輪ゴムでフレームを固定して、

発射テストを念入りにして、作動確認をしました。

ヒートンは、ペンチで少し間を広くしているので、トリガースプリングの輪ゴムが劣化しても、

フレームの上部と下部からピンセットや箸などの細長いもので付け替え可能と思い、

ネジでなくてもいい、貼り付けてしまおう、と判断しました。

感想ですが、標的に向かって撃つと当たりはあまり期待できませんでした。

昔ながらのゴム銃のタイプの方がコントロールしやすいと思いました。

ともあれ、自分の知らない、面白いゴム銃が作れました。

>>> まだまだ続きます >>> 続きを読む

かまぼこの板は腐らないようにするための板なんだって~。

>>> 今日作ったものランキング <<<

少ない材料で単発銃を作るぞ!に挑戦

ゴム銃のオッグクラフト「少ない材料で単発銃を作るぞ!(P201型 子供の科学バージョン)」

に挑戦してみました。

あまり、曲線のあるものは私のようなDIY初心者や子供にも作りにくいと思うので、

直線がほとんどのこの銃に魅力を感じました。

単発銃ですが、トリガー(引き鉄)をスライドする感じなので、おもしろそう!と思ったわけです。

簡単な輪ゴム銃を脱し、本格的に作った形です。

あえて、指を入れるガードを付けてみました。

部品アルファベット「O」の代わりに、

同じ角材をグリップの角度に合わせて2本カットして、貼り合わせただけです。

(9mm×90cm角棒が2本必要になります、1本では足りません)

作った感想としては、まず「思ったより大きい」でした。とても威力があります。

一般的な輪ゴム(16号)を25cm以上伸ばして飛ばすのです。当たると痛いかも?!

これまた、100均(ダイソー)の商品を利用です。少ない材料プラス格安材料になりました。

別に作った連発銃と一緒に作った射的台のあまりの「すのこ」を利用して、

(厚みは違うがそこは無視、しかし、指定厚がよかったかも、おすすめしません。)

新たに、9mmの角棒を購入しました。

ダイソーの大型店にしかないとは思いますが、これがまた、のこぎりでカットしやすい。

指定どおりカットしていき、進めていきましたが、

子供と一緒に作ったためか、なんか動きが悪いし、飛びません。

一度はがして、少し改良しました。

水色のトリガーグループが矢印方向に動かなければなりません。

しかし、フレームをかぶせてしまうと、

厚さ9mmの同じ部材を使っているため、内側の隙間がなく動きづらいのかと思い、

写真の黄色の部分(フレームやグリップで隠れるところ)に厚紙を貼り、1mmほど高くしてみました。

すると・・・、

このように、厚紙の厚み(赤点線)で少しの隙間ができ、トリガーの動きがスムーズ(青矢印)になりました。

また、発射時に輪ゴムがフレームにひっかかる感じ(場合によっては飛ばない)がしたのは、

このフレームの厚み(黒矢印)が厚かったため、と思われます。

指定は3mm、使用は7mm。はい、指定どおり「薄い」方がいいです。

もしかしたら、薄いものを使えば、厚紙は使用しなくても大丈夫だったかもしれません。

そして、輪ゴムをセットする切込みも少し調整してみたら、ちゃんと飛びました。

次男クンは見つけるなり、迷わずとびつきました。

なぜか?爆弾銃と名づけております。なんでだろ・・・。

この記事をUPする前に、続きができました。

>>> まだまだ続きます >>> 続きを読む

たまにはのこぎりを使うのも楽しいわ

>>> 今日作ったものランキング <<<

お菓子の空き箱が大変身!パッケージクラフト

「パッケージクラフト」

その名の通り、お菓子などの空き箱を利用して工作をするという主旨のもの。

ちゃんと協会まであります。

[日本パッケージクラフト協会] http://packagecraft.org/

たいへん手の込んだ作品がありますので、おもしろいです。

パッケージのどこの部分をどう使うか(ちゃんと商品ロゴを見せるように)工夫されていて

空き箱が(資源ゴミに出せますが)新たなものに生まれまわるというところ、私のツボにはまります。

企業の商品PRとしてのパッケージクラフト開発なども行っていて、

おかしメーカー「明治」のこうさくハウスにはたくさんの作品が公開されています。

お菓子は何でも大入りの小分け包装のものを購入するので、箱タイプのものは手にしないのですが、

「きのこの山」と「たけのこの里」のパッケージには、すでにロボットの型紙が印刷されており、

パッケージでも紹介されています。

その中で、作ってみました。

次男リクエストの「アーモンドチョコのスペースシャトル」。

難易度4ですが、だいたい時間通りに作れました。

作り方もとても丁寧でわかりやすいです。

お勧めとしては、速乾タイプの木工用ボンド(コニシでいうと白色の容器)を使うといいと思います。

この作品は、内箱内の茶色いクッション財も使い(くるくる丸めエンジンになります)、

三角形の切れ端が数枚残るだけ。

厚紙なのでしっかりとしています。さっそく、

5、8、9、2、10・・・、カウントダウンをしながら(まだ、数えれない)、次男が遊び始めました。

小5のお兄ちゃんが、たけのこの里の箱で、これまた次男のリクエストの「くるま」を作り始めました。

これは、難易度1です。助けをかりず、ひとりで作ることができました。

明治のサイトにあります、「カールおじさん」

どんだけ箱が必要なの~!という巨大作品ですが、作ってみたいです。

明治のホームページだけでなく、このパッケージクラフトは他にもありますので、

協会のサイトで新作をチェックしてみるのもいいと思います。

パッケージクラフトの考案者でもあります、協会の理事長、高橋和真さんの書籍も子供向けですので

雨の日などの工作や夏休みの自由研究などにもいいのではないでしょうか?

[高橋和真] パッケージクラフト親子で楽しむ小学校低学年編

[高橋和真] パッケージクラフト友達と楽しむ小学校高学年編

>>> まだまだ続きます >>> 続きを読む

子供と一緒に★Let's try!

![]()

>>> 今日作ったものランキング <<<

ブラザーのハンドメイド部に参加してきました

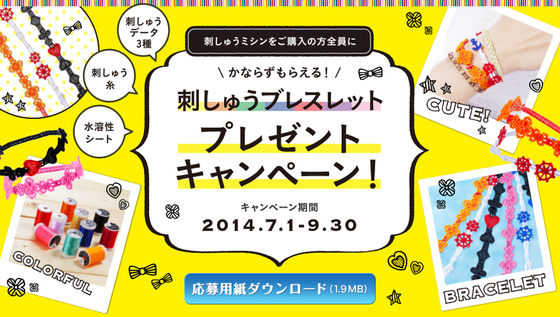

今日は縁があって、ブラザーの刺繍ミシン体験に行ってきました~。

刺繍ミシンを使ってのブレスレット作りです。

2時間でしたが、とても有意義な時間を過ごすことができました。

ブラザーがサポートしている「ハンドメイド部」があり、このようなイベントが行われています。

ハンドメイド好きが集まるコミュニティですので、FaceBookページをチェック、「いいね」してみてください。

[ハンドメイド部FB] https://www.facebook.com/handmadebu

さて、今日の私は、「刺繍ミシンを初めて使う。」です。

愛用のミシンはブラザーですが、刺繍機能がないもので、生まれて初めての体験です。

(予算重視で、高価な刺繍対応ミシンは選びませんでした)

今日は、クルチアーニ風と聞いていましたので、どんなものが作れるか、楽しみでした。

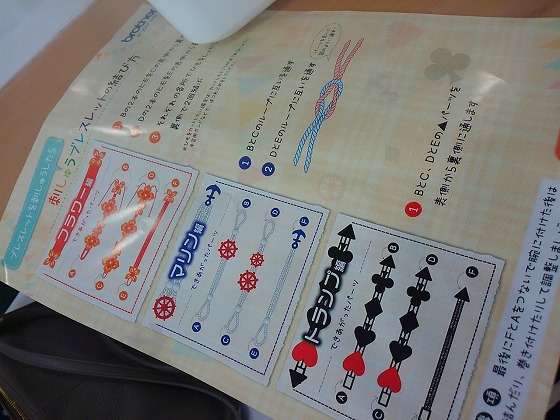

デザインは3種類(フラワー・マリン・トランプ)で、好きな刺繍色を選択することができました。

私は、3色使って、マリンに挑戦してみました。

色の配色で雰囲気がガラっと変わりますので、色選びも楽しいです。

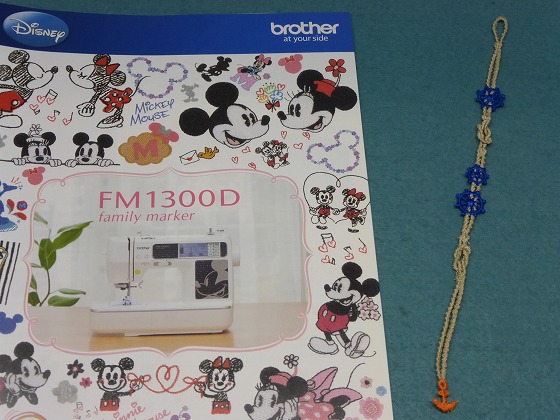

肝心な使用ミシンですが、FM1300Dという、お子様も喜ぶディズニーキャラクター搭載機です。

小ぶりで、刺繍入門には扱いやすい機種ではないでしょうか。

現在の、家庭用刺繍シリーズの一覧はこちら

今日のレポートを以下動画にて紹介させていただきます。

水溶性のシートを使うのですが、溶けていく様子も撮影してきました。

体験してみて、第一印象は、思いのほか音がうるさくない。

(私の今のミシンと比較してですが、ミシン作業の多い夜中は特に響くのです。)

そして、操作がとっても簡単。

一度覚えてしまえば、使いやすいし、刺繍中は勝手に動いてくれます。

刺繍ミシンは大きいと思っていましたが、意外にコンパクト。

刺繍ができれば、さらに作品の幅が広がり、「あればうれしい機能」なのです。

4代目のミシンには、刺繍機能もぜひ検討してみたいと思います。

子供が入園するときに、必ず通る、手作りグッズ。

さらに、お名前付けというのも義務になります。

手書きで書いたり、アイロン接着の名前ラベルは不要で、

生地に直接刺繍できたら、できあがりもきれいで、お洗濯の色落ちやはがれ等の心配もありません。

さらに、自分のマークをつける時(次男の幼稚園では推奨されている)、

ワッペンなどを購入することなくなり、すべてに同じマークで作ることも可能ですね。

入園が終わっても、バザーや学芸会があり、ミシンを使うこともあるかと思います。

入園準備にミシンを購入って(私もその一人です)ママさん、

ブラザーでは、現在、私が体験したこの機種のキャンペーンをしていますので、

ミシン購入の場合は、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。

シンプルな生地にワンポイントあると、作品の出来がすごくよく見えます。

注意しなければならないのは、生地に接着芯を貼ってあげることと、

刺繍枠に生地をピンと張らせることが必要です。

例えば、ランチョンマットの角に刺繍を入れたい場合、できあがりを想定して、刺繍位置を決めて刺繍をし、

それから、生地を裁断、ランチョンマットを作らなければなりません。

ランチョンマットを作ってから角に刺繍をしたいとか、ポーチなどの立体作品には、

作品が完成してからは無理ですので、作り方の工程を考えなければなりません。

オプションになりますが、小さい枠が別売りされているとのこと。

裏技的な({置き縫い」で検索してね)ことをすれば、ランチョンマットやハンカチの角には可能かも?

ポーチなどの立体物や洋服のワンポイントでも、枠がつけられるなら、

中おもてにして、他のところを縫わないように作品を押さえてあげれば、可能かも?

また、縫製用の糸とは違い、とても細い(縫製には適さない)、刺繍専用糸も必要です。

今回は、水溶性のシートに刺繍して、それを溶かして刺繍単体として利用しますので、

両面が同じ色になるように、下糸も上糸と同じ色を使いました。

通常の生地への刺繍は、専用の下糸があるそうです。

普通の生地への刺繍は、上糸の色交換だけでいいので便利ですね。

動画でもご紹介しましたが、今回使った、水溶性シートのかげで、

好きな色のクロッシェ風が作れます。

(クロッシェとはかぎ針で様々な形に編み上げていレース網み)

刺繍は生地にするもの、という概念が崩れました。

お土産に、ピアスとブレスレットをいただきました。

私はピアスができませんので、クロッシェとして作品に手縫い利用し、活用したいと思っています。

こちらは、ブラザーソーイングカレッジにて、「夏のワークショップ」で体験できます。

いろいろな場所で開催されておりますので、ご興味ある方は参加してみてくださいね。

時間が少し余りましたので、手持ちの布にハンドル名「ちゃまめ」を刺繍してきました。

本当は、縦書きで「御守」と刺しゅうして、御守を作りろうかと。

(この機種で縦書きは可能、漢字は年組などの15文字のみ。漢字は刺しゅうカードが必要)

操作パネルをいろいろさわってみて、ふと

記事下に入れる、ハンドメイドサイトらしいランキングバナーを作ろうと「ポチっとおねがいします」

刺しゅうを刺繍以外に使おうと思いつき、ここで時間終了~。

もう少し、時間があったらよかったのですが、とても楽しかったです。

勝手なイメージを持っていましたが、ミシンの進化を実感してきました。

自分で体験するという機会はいいものです。プロにアドバイスをもらったり質問もできますので。

今まで、ワークショップなどに参加する機会がほとんどありませんが、

子供が夏休み中ということもあって、親に預けられたので、数時間だけの私の夏休みになりました。

ランキングに参加しています

>>> 今日作ったものランキング <<<

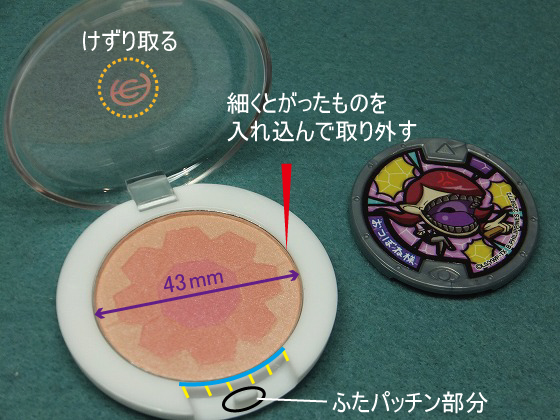

100均のチークケースが妖怪メダルサイズ

手作りの妖怪ウォッチで使用した、100均のチークケース。

妖怪メダルサイズと同じということを、ネットで知りました。

今日は、このケースでいろいろ考えてみましたので、レポートをいたします。

ほどんどの情報が「セリア」で売っているということでしたが、私は「キャンドゥ」で購入しました。

フラワーチークブラッシュ(01・ピンク/02・オレンジ)

また、製造元からも同じ金額(送料や支払手数料は別)で購入することもできますよ。

(株)ドゥ・ベスト(AC MAKEUPシリーズ)

01・ピンクはこちら/02・オレンジはこちら

参考までにですが、このチークブラッシュは、ふたが透明で、下の土台が白なのですが、

同シリーズのハイライトパウダーは、ふたが透明で、下の土台も透明です。

このチーク部分、銀色の受け皿ごと取り外すと43mm(紫矢印)、ちょうど妖怪メダルのサイズにぴったり。

チークの受け皿とケースの境目(赤印)に、

細くとがったもの(千枚通しや目打ちなど)をきわに入れ込んで、取り外します。

中心部分に接着剤のようなものでとまっていました。

また、ふち(水色)がないほうが、メダルを親指で取り出しやすいので、

ニッパーなどの工具で切込みを入れて(黄線)、折るように数回にわたり取り外しました。

しかし、切断面がガタガタで気になるかもしれません。

ちなみに、最終的(下の写真)に、子供がうまくふたを開けられないということで、

ふたがパッチンとなる部分(黒丸)も切り取ってしまいましたが、そうすると、ふたが完全には閉まりません。

ふたが開いてしまい、メダルが落ちてしまいます。

(磁石とか考えましたが、いい方法が思いつきませんでした)

そして、ふたの銀色のロゴマークですが、こちらの印刷を強引にはがし取ってみました。

後は残ってしまいますが、薄くすることができます。銀色が白っぽい半透明になります。

方法は、カッターやハサミにやわらかい布を巻きつけてけずるだけ。

少しづつはがれていくので、傷がつかないように力を加減します。

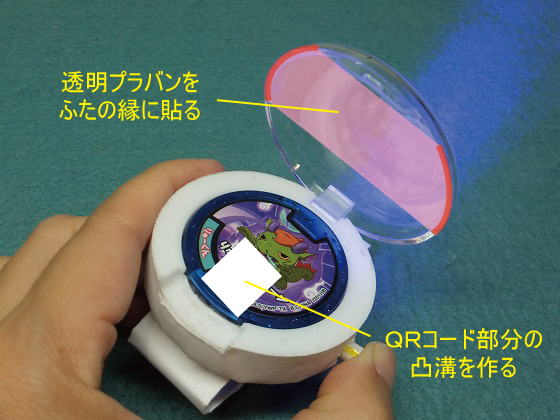

100均商品で、メダルがぴったり入る、そこまではよかったのですが、

透明ふたの上の空間があるので、身動きをすると、メダルが外れてしまうのです。

試作の段階では、上の写真のようにしました。

透明プラバン(お弁当のふた)を半円状(ピンク)に切り取って、

ふたのふちの厚み(赤線)が2mmぐらいあるので、そこに貼り付けます。

半円な(全円にしない)のは、プラバンの厚みでふたが閉まらないからです。

これで、ふたを閉めてもメダルがケース内での飛び出しを防ぐことができました。

また、メダルを取ると、ウォッチ柄が貼り付けてあります。

メダルがくるくるしないように、というか、必ず、正しい位置(向き)で入るように、

メダルの裏、QRコードところのでっぱり内の四角の大きさに切り取ったプラバン(2枚厚)を貼りました。

メダルを取ると、ちょうど写真の白い四角あたりに貼り付けてあります。

残念ながら、スライドさせて入れるところは断念しました。

(子供はスライドさせて入れたいようです)

でも、その気になって遊んでくれました。やっぱりライトをつけてよかったです!

もうじき零式も発売されるし、もうこちらのタイプは需要もない気がします・・・。

また、何かあれば追記しますが、今回はこれでひと段落つけます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

>>> 今日作ったものランキング <<<

バザーやイベントでプラバンキーホルダー作り

旧ブログ(休止・削除予定)において、ご紹介していましたが、

プラバンキーホルダーを作るイベントブースについて、今日はあれこれ思い出してみようと思います。

幼稚園のバザーで行いました。その様子と完成したキーホルダーの写真です。

おおまかに流れを説明すると、

1. 受付でチケット1枚と好きな柄のプラバンシートを交換

2. 空いている席について、自由に色塗り

3. 焼き台まで持ってきてもらう(順番に並ぶ)

4. スタッフが焼く、紐を通す

5. 熱くないのを確認して、渡す

こんなかんじのブースなのですが、幼稚園児や卒園児には大盛況。

子供たちは色を塗るのに集中しています。

小さい子でも色の塗り方や配色にとても味があり、喜んで持って帰ってくれました。

トースターの中を覗いて、プラバンが小さくなっていくのを見るのに興味津々。

毎年の報告ノートがあり、机類の配置やシート数、焼き方などを参考にして、と

園児対象なので、いろいろと準備があり、大変です。

輪投げとか昔ながらのゲームコーナーの方が楽チンなのですが、

スタッフのお母様とも仲良くなれて、楽しかったです。

焼きの失敗は、2~3枚ぐらいあったかと思います。

子供はしょんぼりしてしまいますが、丁寧にあやまり、無償でもう一枚作ってあげました。

プラバンは熱いうちのスピード勝負です。

素手が一番やりやすいのですが、くれぐれも火傷・火災には自己責任で注意をお願いします。

数名からこのイベントに関しての質問がありましたので、思い出せる範囲で記載します。

規模や予算、子供の数等により、一概には言えませんが、

うちの場合は、

プラバン売上約350枚、座席24席ぐらい、4時間、当日スタッフ5名、

トースター2台フル稼働(予備としてもう一台)、で挑みました。

【プラバンの準備】

・ B4サイズ、0.2mm厚の透明プラバンを入手。(確かTAMIYAだったかと)

・ 裁断機を利用して、B4サイズを八等分に。

・ コーナーカッター「かどまる」で角を丸める。(角があるととがって痛いです)

・ クラフトパンチで、紐用の穴をあける。(私物の1cmぐらいの花形と星型を利用しました)

※ プラバンは硬いので、切れ味が悪くなる可能性があります。

※ 事務用の二穴パンチでもいいのですが、できあがりの穴が小さいです。紐を細くすれば可。

【プラバンの下絵】

黒マジックで主線をあらかじめ写しておきます。

当日は、子供たちは色塗りだけ(回転数が早いです)なのですが、無地も用意しておくと喜ばれます。

好きな絵を選んでもらうため、参加年齢や男女の好みのものがいいです。

年少~小学校低学年では、ディズニーやポケモン等が人気です。

クラスのお母様に頼んで、協力してもらうのもいいと思います。

黒マジックの主線と反対の面から色を塗ってもらうように

「こっちの面に塗ってね」の目印に付箋紙を貼っておきました。

油性インク同士は溶ける性質があるので、

小さい子相手なので、色マジックがはみ出ても、黒の主線が消えずにきれいに仕上がるため、

また、マジック自体が黒っぽく汚れるのを防ぐため、です。

【マジックの用意】

テーブルの数にあわせて、色マジック(油性)を用意します。

透明プラバンを用意するのであれば、黒マジックも必要です。

また、白マジック(中にボールが入っているタイプ)も用意しましたが、子供相手のため、

インクをもらしてしまう恐れがあるため、当日は出しませんでした。

箱などに入れてテーブルの真ん中に置いて、みんなで使えるようにするといいです。

肌色はないの?グレーはないの?等、子供たちの声がありました。

【紐の用意】

紐は材料費削減のため、長くて安いものを手芸店で購入し、必要な長さにカットしておきました。

リリアンの紐を少し太くしたような感じです。

この紐をスタッフが穴に通して結びます。

焼き上がったプラバンはまだ熱いので、紐付けの時間が冷ます役割を果たしました。

【焼くために用意するもの】

・ オーブントースター

・ アルミホイル(フッ素コーティング)

・ 押え用の平らなもの(CD-ROMのケース等)

・ クッキングシート(シリコン加工)

・ お箸とか軍手とか

では、以下に焼き方です。

>>> まだまだ続きます >>> 続きを読む

参考になれば。クリックお願いします。

>>> 今日作ったものランキング <<<

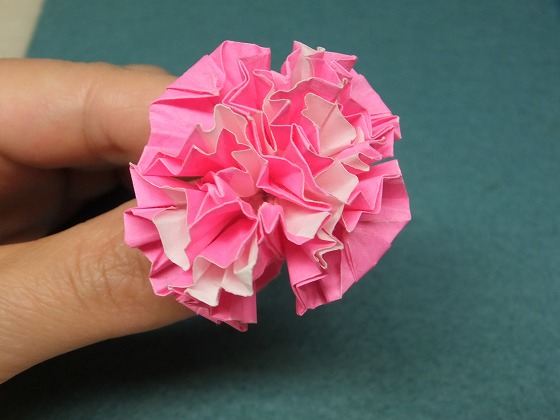

母の日、入学卒業などに!手作りカーネーション

昨日、5月第二日曜日は「母の日」でした。

2年前に、ブログにUPしようと思っていて、下書きのままになっていた、手作りのカーネーション。

今年こそは!と思っていたものの、母の日前のレシピにはならず、あっという間に過ぎてしまいました。

母の日といえば、カーネーションですが、

カーネーションの花ことばは、

赤は「母への愛・真実の愛」、ピンクは「感動・感謝」、紫は「誇り・気品」

(白いカーネーションは、亡き母へ)

そんな、意味合いがあるようです。

今年は、折り紙で立体的なカーネーションを作ってみました。

なるべく簡単に、それらしく見え、できれば、子供にでも作れるカーネーションを目指しました。

まず、完成写真から。

できあがりは、直径5cmぐらいの半球状の、少々小ぶりな大きさになります。

「折り紙1枚」です。ハサミ、セロテープ、つまようじ、ストロー等を使います。

折り紙というより、折り紙を利用しての工作です。

花びらはギザギザの方が、カーネーションっぽく見えます。

(100均でもピンキングバサミが売られています)

折り紙の裏が白なので、所々に見える裏面(お花の裏側はすべて白)が見えてしまうのが難点。

赤よりもうすピンクで作った方、色のコントラストが低く、よさそうです。

同色の両面折り紙や、やわらかめの色紙があったらいいのですが、

試しに折り紙を両面に貼り合せて作ってみましたが、ちょっと硬くて折りづらかったです。

作り方は、ガーナチョコレートのページ(以下リンク)カーネーションを少しアレンジすればできます。

母の日を過ぎてしまいましたので、作り方までUPしませんが、

折り紙を四分の1にカットして、4こ作り、合わせるだけです。

知りたい方がいましたら、時期をみて、公開したいと思います。

と、工作的な折り紙の紹介でしたが、以下は、紙1枚で「切らず」に作る立体カーネーションです。

日本折紙協会/月刊「おりがみ」No.429より、55ページ・カーネーション(市川学)

これは、25cm角の大きさで作るのですが、

15cm角の普通の折り紙で挑戦してしまったため、すごく折りづらく・・・・、

途中でやめてしまおうかと思ったけど、最後まで折り上げました。

見本のように綺麗に折れませんでした。

難しいので、もう二度と折ることはないですが、2年前の努力をここに記しておきました。

また、ここまで折り紙にこだわりましたが、「お花紙」で作ればもっとソフトでそれらしく見える思います。

お花紙なら、薄くて丈夫、そして両面同色なので、扱いやすいです。

花1輪に使用したお花紙は1枚です。

お花紙を4分の1に切り、それを六等分に蛇腹折りして、真ん中でとめ、

両脇を花びらの形にカットしてにして広げた一般的な作り方です。

お花紙も100均で入手できますが、たくさん入っているので、枚数分のお花ができます。

ティッシュやペーパーナプキンを使い、カスミ草を作り、花束にしてもいいかもしれません。

お花屋さんでアレンジメントして売られている、カーネーションプードルを作っても。

最近では、カーネーションベアもありますね。

といろいろ作りたいものはありますが、来年にはなにか作品を作りたいです。

>>> まだまだ続きます >>> 続きを読む

いつもありがとうございます

>>> 今日作ったものランキング <<<

リバティガラスマグネット(100均リメイク)

ダイソーのマグネットをリメイクして、素敵なリバティマグネットに変身させていたのに刺激を受けて、

私も作ってみたくなりました。

ありがとうございました。以下、参考元サイト様です。

[*chouchou*] http://chouchou17.blog.fc2.com/blog-entry-212.html

[ミカンの葉] http://mikanoha.blog.fc2.com/blog-entry-116.html

私もダイソーのくるみボタでマグネットを作りましたが、

布の風合いとふっくら感(キルト芯使用時)がとてもいいのですが、

この場合だと、生地そのままなので、汚れてしまうというデメリットがあるため、

こちらのタイプにとても魅力を感じました。

リバティ6種、すべてカットクスロスで入手したもの。

ガラスから透き通ったリバティは、高級で上品なイメージにぴったり。

リメイク前の、ダイソーのマグネットはこれ。

事務的、ビジネス的なマグネットではなく、インテリアになじみそうなポップな色使いの水玉柄、

ダイソー 「マグネット」 6個入り

マグネット(MAGNET) No.366

(材質:ガラス)ガラス直径25mm、マグネット直径21mm

よくみると側面から裏面にかけて細かい縦ヒビが入っていますが、あまり気にならないとろこなので大丈夫。

100均の商品は入れ替わりが早く、再販しないものも出てくるのですが、ヒット商品になってほしい一品です。

せっかくなのでパッケージも再利用しました。

もともとの台紙を少し小さく切って、布を貼り合せただけ。

使用するものはどうにか家にあるもの(紙、木工用ボンド、接着剤)でできました。

マグネット一個当たり、17.5円です。

安いリバティ雑貨ができましたが、プレゼントに喜ばれそうです。

リバティでなくても、写真、絵やイラスト、文字にしたり・・・。

以下に、私なりの作り方のレポートしますが、もっといい方法もあるかもしれません。

上記サイト様もいろいろ試行され、工夫されております。

難点としては、接着剤を剥がす分解作業が大変かと思います。

もともとの水玉の紙を剥がすのは、以下シール剥がしの要領で簡単にできるのですが、

問題は、ガラス面に付着している接着剤。

弾力性のある透明な接着剤で、水性ではない(水に溶けない)のは確か。

弾力があるので、きっと、瞬間接着剤ではないですね。

何系の接着剤かが不明なので、剥がし方がよくわかりません。

いろいろ試行してみましたが、簡単に剥がす、気持ちよく剥がす、ということができませんでした。

道路にこびりついたガムをヘラで取るみたいに、(昔このような光景を良くみたのですが・・・)

傷がつかないように、地味に剥がすしかありませんでした。

シール剥がしには、

ライターオイル、ハンドクリーム、お酢、中性洗剤、お湯や水、ドライヤー、消しゴム、除光液、ベンジン・・・

[日本経済新聞社] 暮らしの知恵「シールをきれいにはがすには・・・」

いろいろ裏技的なものがありますが、今回は、お湯(水)で十分でした。

接着剤を剥がすには、

[接着剤ツールファースト] http://www.toolfirst.jp/chishiki/hagashi.htm

[Yahoo!知恵袋] 金属やガラスについた接着剤を取る方法は?

[OKWave] シリコーンボンドを剥がしたい

[OKWave] シリコンライト(コーキング)の落とし方

おそらくの推測で、(ゴムのようなものは)熱で劣化するのではないか?という案に達しましたが、

お湯で茹でてみたり、ドライヤーを当てたりしましたが、劇的な変化はなく、

ヒビが入ったり、割れてしまったりするかもしれないので、(このガラスに耐熱性はないだろう)

当初、爪でガシガシやっていましたが、細かい残りは、

お掃除用のレックの激落ちくん(メラニンスポンジ)でこすってみたら、楽チンでした。

もっと身近にと、研磨剤入りの歯磨き粉とサランラップをスポンジ代わりに使っても。

ようするに、大まかに削り落として、細かい残りを磨いていくという方法です。

また、再度貼り付ける際の、透明度の高い接着材を探すと、何種類かあるのですが、

200~300円の安い、コニシの超強力接着剤ウルトラ多用途S・U(クリヤー)を使いました。

安価で万能なので、家に1本常備しているものです。

以下、工程「13」の接着剤の量も、何個か作っているうちに、適量がわかってくると思います。

そして、リバティ生地に紙を貼るのは、

マグネットの黒色が、生地の白地をぼやかして(生地が薄いため透けて)しまうのを防ぐためです。

これで、白地が白くはっきりします。オススメです。

ここは布と紙なので、扱いやすいコニシの木工用ボンドを使いました。

手でつけても、洗い流せるし(水性)、微量で布と紙がしっかりつきます。

ということで、前置きが長くなりましたが、作り方続きます。

>>> まだまだ続きます >>> 続きを読む

参考になれば、嬉しいです!

>>> 今日作ったものランキング <<<

おんぶベビーの「ママくるみ」ができるまで

もう、日常で「おんぶ」はそれほどしないのですが、

子供が大きくなる前に、ちゃんと作ってみたいもの、作りかけだったものがあります。

それは、おんぶするときに、羽織れる「ねんねこ」(←古い言い方です、「亀の甲」ともいいますね)

今では形が変わり、「おんぶチュニック」「ケープ」「ポンチョ」と言った方がわかりやすいかもしれません。

私が求めているのは、

・ 毛布代わりになる

・ ベビーのあんよがすっぽり隠れる

・ 家事がしやすい(ノースリーブ)

・ ばってん胸を隠せる(昔ながらのばってんおんぶひも使用時)

・ できれば、だっこでも使える

「ママくるみ」と題したのは、

「ママ」がつける赤ちゃんの「おくるみ」、「ママも一緒にベビーをくるむ」

「おくるみ」というと、新生児のときに正方形でくるむものを想像しますが、

「ママくるみ」といえば、長方形の簡易型ブランケットでママとベビーを巻くもの、という違いをつけて、

私なりの勝手な、ネーミングです。

あまり、自分の洋服や大物は作らない主義なのですが、

市販のチュニックは生地が薄く、マントのようなケープは腕がでないので、

これまで、厚めの大判ストールをお風呂上りのように巻いたり、

ひざ掛けを掛背中にかけ、端っこをけショルダーに挟んだり、と過ごしてきてしまったのです。

一度、台風が上陸して大雨が予想されるときに、ちょっと遠出をしなくてはならないことがありました。

ベビーカーは使えないので、おんぶで大物荷物を持って、傘をささねばならない。

左手に大きなバッグ一つ、右手に傘、背中はおんぶ、足は長靴。

雨よけのレインコートがほしい・・・。

ふと、以前見たページを思い出して、

[ママの手作り HAG AND KISS] http://mama-handmade.seesaa.net/article/131436848.html

家に、知り合いからいただいた防水のナイロン(?)生地が1巻きあったので

「切るだけ」の、なんちゃってレインコートを作ったのです。

切れっぱしでも、端はあまりほつれてこないので、ちょっと見た目はイマイチだったのですが、こんな感じ。

110cm幅生地を160cmぐらい、横に使いました。

つまり着丈側が110cmになる(縦ストライプの柄を横ストライプに使う)ように、使ってできあがったものです。

耳もそのまま、その他は切れっぱしです。充分な長さのレインコートにもなりました。

参照サイトのものは、スリットを入れるだけでしたが、これだと肩から滑り落ちやすいので、

だ円形にして腕のとおりをよくし、また、だ円を少し「ハ」の字に」斜め傾けてみました。

そして、安全ピンを使って、生地の重なりをそれぞれとめただけです。

でも、所詮簡易型、着崩れてきます。

こんな経緯があり、これをもとに暖かい生地で作って、上記条件の「ママくるみ」を作りたいと思っていました。

まず、考案その1。

長方形に袖口をくり抜き、襟には紐を通しただけの形、

襟のように折り返すと、生地の裏面がでてきてしまうので、袖口から上は短くしてみました。

袖口のだ円は、少し手間でしたが、見返しを作って処理してみました。

また、紐で結ぶ形にしたのですが、中央で合わさるこの形はぴったり閉じないので、

ばってん胸を隠すのにはNGです。隠すことに重点を置き、考案その2。

「X」のように交差させてみたのですが、前が開かず着た感じは良かったのですが、

着るのが手間になり、特に「だっこ」は後でクロスさせるのが難しく、別の方法にしようと。

その後、試作を何回かしましたが、お披露目できず。

なんだか、長方形から発展させるのに行き詰まってしまい、考案その3。

できるだけ単純な形で、洋服っぽく裁断して作りました。

袖口および襟はバイアス仕上げです。

1枚布で肩継ぎなので、脇下のバイアスの曲線がきれいに処理できませんでしたが、

これはバイアスを使わず、2枚仕立てで作ろうと思っているので、ここでは触れず。

重ねて襟ボタン2ヶ所留め、ウエストボタン1ヶ所留めにしました。(だっこも手を回して留めることが可)

と、まだ改善できそうな気がするのですが、こんな感じに落ち着いたので、

あったか生地を購入し、ママくるみを作りたいと思います。

最後に、私の思っていることなのですが、

エルゴでおんぶ(だっこ)すると、腰で支えるので、小さいベビーはすごく低い位置だな、と思います。

自分の肩よりもベビーの頭が高い方がおぶりやすいので、

月齢が小さいときは、ばってんおんぶひもを使っていたのですが、

やっぱり見た目的に、家でしか使おうとは思わなかったです。

なので、ばってん胸隠しはかかせない!と思っていました。

今はエルゴをメインに使っていますが、

うちの子は2歳になったばかりなのに、89cm・15kgとかなり大きいので、

ショルダーとショルダーをとめる前のバックルが、首元(鎖骨の上)にくるので、

ぐずったりしてそり返ってくると、首を絞められ、苦しいのです。

お昼寝がかかせないので、お出かけして帰りはおんぶってこともあるので、

これからは、ばってんおんぶひもよりも、さらに昔の兵児帯(へこおび)でおんぶをしようと思っています。

これなら、コンパクトに持ち運べるし。結び方も何種類かあることを知ったので。

そうなると、コート代わりになるケープ的なものも必要になり・・・と、思う次第であります。

それは、追って記事にしたいと思います。

>>> まだまだ続きます >>> 続きを読む

長々読んでいただきありがとうございます。

>>> 今日作ったものランキング <<<