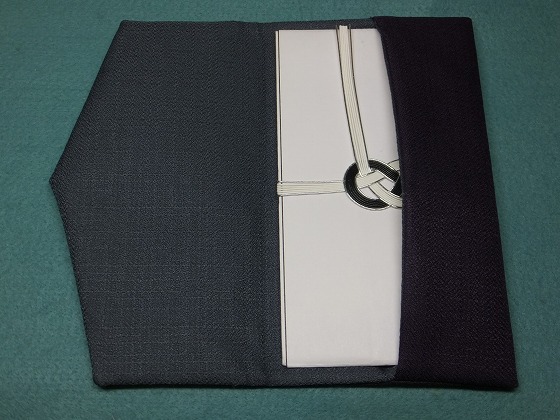

風呂敷から袱紗(ふくさ)をリメイク

50cm角の小さい風呂敷、おちついた深い紫とグレーの両面タイプ。

ポリエステル製のお安いものです。

こちらの商品と同じものと思います。

これをこのまま使ってもいいのですが、財布(封筒)状の簡易タイプの「袱紗」にリメイクしてみました。

「お悔やみ専用の金封ふくさ」ができあがりました。

二つ折りになっている、はさみ袱紗なので、スマートにお香典を出すことができます。

「袱紗」については、いろいろマナーがありますが、まず色です。

慶事・弔事のどちらにも使える色は「紫」です。

しかし、私は別々にしています。

結婚式やお祝い事には朱赤や明るい色を、お通夜・お葬式や法事には黒やグレーを

と使い分けています。

この風呂敷は、黒に近い深い紫なので、男性が持ってもあまり違和感がなく、

広げた時に見える内側のグレーも、弔事(おくやみ)用には無難です。

夫婦婦兼用で使うにはちょうどいい色合いでした。

作る面からいうと、この形は折りたたんで簡単に作れるものですが、

今回は返し口を一番目立たない、袋状になっているポケットの内側にしました。

手縫いで返し口をまつっても、内側なので気になりません。

アイロンでしっかり形を作って、ミシン目を見せない作り方です。

ポリエステルなのでスルスルっとしてと扱いづらいので、接着芯を貼りました。

表側と内側にそれぞれに貼りましたので、ある程度のはりがでました。

この簡易型の袱紗も、本来の(風呂敷状の)袱紗の包み方にならい、左開きに使っています。

慶弔兼用の市販品に多く見られる、ワンポイントで柄が刺繍されているようなものは右開きです。

(一部、慶事用・弔事用と分けて売られているものもあります)

時代に合わせ、簡略化されていったこの袱紗の入れ方には決まりはないのかもしれません。

・・・と、この点においては、よくわかりませんので、よくお調べになってください。

でも、調べてみると、この袱紗も、弔事には左開きで使った方がよさそう?です。

右利きの私には、左手で開けて、左から出すというのがやりづらいのですが、

そのやりづらさがわかっていれば、どちらに包んでいくか、理解できると思います。

また、ふたの形状は市販品をみるといろいろありますが、お好みで変えてみてください。

私がこの形にしたのは、作りやすいからです。

(ふたや柄に上下があるのであれば、型どり時に向きを注意してください)

あまり決まりはないようで、デザイン性に富んだものなどいろいろなタイプがありますので、

市販品を参考にするのもいですね。

作り方はこちら

リバーシブル風呂敷から金封ふくさにリメイク

同じ形で大きさを変えて、お念珠入れも作ろうと思いましたが、残り生地が足りなく、断念。

失敗したところもありました。

厚手の接着芯を表側生地と内側生地に貼ったため、

予定していた、できあがりの大きさが思った以上に小さくなりすぎてしまいました。

(写真は手直しした大きさのものです)

フタは、四角型にすると、角がめくり上がってしまいそうで、五角形にしましたが、

より簡単にきれいに作るには、四角でもいいかな、と思い直してみたり、

他の風呂敷がありますので、試してみたいと思います。

袱紗のあれこれ

[冠婚葬祭マナー] http://www.best-manner.com/manner/sougi/fukusa_sougi.html

[冠婚葬祭お助けマン] http://www.yuinou.com/otasukeman/onepoint-reigi/169.html

[お香典の渡し方]http://www.youtube.com/watch?v=2QTqv9F2UOc (動画)

袱紗の作り方

[マリカイとハンドメイドの日々] http://ameblo.jp/mfukunag/entry-10906030673.html

[サマンサの簡単洋裁室へようこそ!] http://homepage3.nifty.com/samantha/fukusa.html

日本ならではの「包む」心ですね。

>>> 今日作ったものランキング <<<

コメントする